【介護サービスが必要になったら】介護の基礎知識(14)~介護休暇と介護休業の違いとは?取得条件や申請方法について~

はじめに

日本では家族の介護のために仕事を休むことができるように介護と仕事の両立を支援する制度を設けており、2024年5月に改正された「育児・介護休業法」では介護休暇の利用条件が緩和され、企業による支援の強化が求められています。

ですが、現状では介護休暇と介護休業とはどのようなものか、申請や取得の方法など、ご存じない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、介護休暇と介護休業の具体的な内容や利用条件、両者の違い、どのように利用すべきかについて解説いたします。

「介護休暇」と「介護休業」の違いとは?

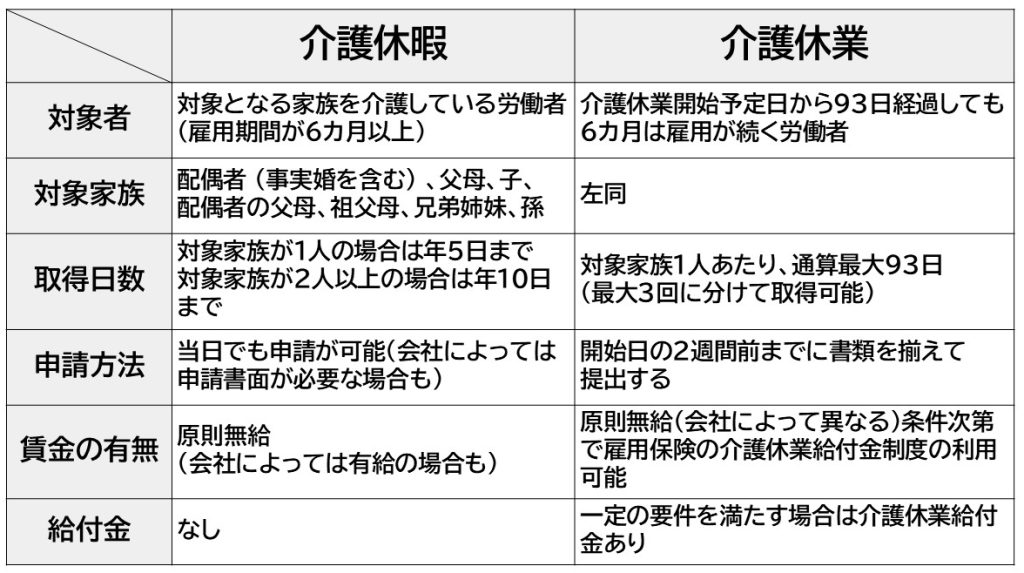

介護休暇と介護休業は、要介護状態の家族を介護するために労働者が取得できる休暇制度です。

これらは、仕事と介護を両立させるための重要な権利として「育児・介護休業法」に基づいて定められています。

介護休暇は短期間の休みを取得する制度で、必要に応じて柔軟に利用できます。

一方、介護休業は、より長期間の休みを取得するもので、特定の条件を満たす必要があります。

介護休暇と介護休業の異なる点についてまとめた下表の後に詳しくご説明いたします。

介護休暇とは?

「介護休暇」とは、要介護状態の家族を介護するために1日や半日などの短期間の休暇を取得できる制度です。

会社によって異なる場合もありますが、介護休暇は当日に口頭での申請も認められています。

要介護状態とは、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態を指し、その判断基準は厚生労働省によって設けられています。(詳細はこちらから)

また法律により、企業が業務の繁忙などを理由に従業員からの介護休暇の申し出を拒否することはできず、介護休暇の取得を理由に解雇することも禁止しています。

1.介護休暇で取得可能な休暇日数

対象家族が1人の場合、年間最大5日間の介護休暇を取得できます。

2人以上の場合は最大10日間まで取得可能で、翌年には取得日数がリセットされます。

休暇は1日または半日単位で取得できるため、柔軟に利用することができます。政府は企業が時間単位での取得を認めるなどの配慮も求めています。

また「介護」とは食事や排泄の直接的な介助だけでなく、介護保険の手続きやケアマネジャーとの面談などの間接的なものも含まれます。

2.介護休暇を取得する条件

介護休暇の対象となる家族は配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。

介護を行う際は同居している必要はなく、遠距離での介護も可能ですが、子については法律で親子関係が認められる場合に限ります。

介護休暇を取得するためには雇用期間が6カ月以上かつ、要介護状態の家族を介護していることが条件となり、正社員だけではなくパート・アルバイトや契約社員も申請の対象となります。

介護休暇取得の対象外は以下の通りです。

・日雇い勤務

・1週間の所定労働日数が2日以下

(労使協定を締結している場合)

・雇用期間が6カ月未満である

3.介護休暇中の賃金について

介護休暇中の賃金については法律で有給・無給の明確な規定がないため、各会社の就業規則に従う必要があります。

多くの場合、無給であることが一般的です。

介護休暇の日数は限られているため、必要な日にしっかりと活用することが重要です。

介護休暇の取得に関して国から従業員や企業への給付金は支給されませんが、「介護休業」を取得した場合は、国から「介護休業給付金」を受け取ることができます。

※「介護休業給付金」については次章「介護の基礎知識(15)~介護休業給付金とは?概要や受給要件について~」にて説明いたします。

4.介護休暇の申請方法

介護休暇は当日に口頭での申請や電話での申請が可能です。

ただし、企業によっては申請書が必要な場合もあります。

申請時には、対象家族の氏名や続柄、さらに対象家族が要介護状態であることを証明する診断書などの書類が求められることがあります。介護休暇の申請は会社に対して行うため、各企業のルールに従って申請しましょう。

介護休業とは?

介護休業は要介護状態の家族を長期間介護するための制度で、数週間から数カ月の休暇を取得することができます。

介護休業も2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする対象家族を介護するための休業です。

(常時介護を必要とする状態については厚生労働省の公式サイトを参考にしてください)

介護休業を利用することで介護に専念できるため、仕事との両立が可能になり、また離職や職場復帰の負担が軽減され、介護を行う方がストレスなく安心して介護に集中できる環境が整います。

1.介護休業で取得可能な休暇日数

介護が必要な家族がいる場合、通算93日までの休暇を取得することができ、この休暇は最大3回に分けて取得することができます。

ただし、注意が必要なのは1年間で93日ではないという点です。

介護休暇と違って年度を過ぎても、93日を使い切ってしまうとリセットされません。

また、介護休業の日数には企業の休業日も含まれるため、例えば土日が休みの企業であれば、3週間の介護休業を取得すると21日分としてカウントされます。

2.介護休業を取得する条件

対象となる家族は介護休暇と同様に配偶者(事実婚を含む)、父母、子(法律で親子関係が認められる場合)、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。

そして以下の2点をクリアできていないと、介護休業制度は利用できません。

- ①要介護状態の対象家族を介護する、同一の事業主に1年以上雇用されている全従業員

- (正社員、パート、アルバイト、契約社員、など雇用形態は関係ありません)

- ②介護休業を実施する予定日から93日の経過後、6カ月以内に労働契約期間が満了すると明らかでない

介護休業取得の対象外は以下の通りです。

・雇用期間が1年未満の場合

・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

・有期契約労働者で、介護休業予定日から起算して93日を経過後、6カ月以内に労働契約が満了し、継続契約されないことが決まっている場合

・日雇い労働者の場合

3.介護休業中の賃金について

介護休業中の賃金については法律での明確な定めがないため、有給か無給かは企業の規程によります。

ただし、雇用保険の「介護休業給付」を利用することで、給付金を受け取ることができます。

※介護休業給付金については次章にてご説明いたします。

4.介護休業の申請方法

介護休業の申請は開始予定日と終了予定日を決め、開始日の2週間前までに書面で行う必要があります。

申請書のフォーマットは企業によって異なるため、各社のルールに従って申請しましょう。

また、2024年の育児・介護休業法の改正により、家族の介護が必要なことを申し出た従業員に対し、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことが義務化されました。

具体的には企業は両立支援制度の情報提供や研修、相談窓口の設置を通じて、従業員が制度を利用しやすくするための取り組みを行うことが必要となりました。

介護休暇と介護休業の使い方

1.介護休暇の場合

介護休暇は当日申請が可能で、半日単位で取得できるため、急な休みや短時間の用事に適しています。

具体的な利用例としては、要介護者の急な体調不良やケアマネジャーとの面談、介護保険の手続き、

通院の付き添い、福祉用具レンタルの打ち合わせなどがあります。

ただし、介護休暇は原則無給であるため、有給休暇を先に使う方が良い場合もあります。この点を踏まえて、介護休暇の利用方法を検討してみてください。

2.介護休業の場合

介護休業を利用すると長期の休みを取得できるため、介護と仕事の両立を図るための体制を整える良い機会となります。

介護環境を整えるためには、どの介護サービスを利用するか、家族がどのように関与するか、また家の改修が必要かなど、多くの決定事項があります。

これらを考慮しながら実際に介護生活が上手く進むかどうかを確認し、必要に応じて調整を行います。

おわりに

介護休暇と介護休業は、仕事と介護を両立させるための大変重要な制度です。

一般的に無給であることがデメリットかもしれませんが、突発的な事案に対して当日休みを取得することに抵抗がある方にとってはメリットになるかもしれません。

そしてこの制度は日数の制限があるため、あらかじめ休みを取ることを想定している場合には、有給を使うなどの工夫をするとマイナスにはならずに済むこともあります。

長期にわたる介護が必要になった場合、すぐに介護離職を選ぶのではなく、まずは介護休暇や介護休業の利用を検討してみましょう。

これらは国によって定められ、法改正も行われて取得しやすくなってきておりますので、積極的に活用して無理なく仕事と介護を両立できる環境を整えましょう。

トピックス【介護サービスが必要になったら】記事のご案内

過去の記事をまとめてございます。よろしければご参照ください。

参考リンク

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo