【介護サービスが必要になったら】介護の豆知識その⑧~ケアプランとは?作成の流れについて~

はじめに

ケアプランとは介護サービスを利用するための必要な計画書であり、利用者本人やそのご家族にとって、より良い介護サービスを受けながら快適な生活基盤を築くための大切な生活設計図とも言えるものです。

ですが実際はケアプランが具体的にどういったもので、どのように作成されているのか、ご存じない方も多いのではないでしょうか。

今回の記事では、ケアプランの作成方法やその流れについて解説いたします。

ケアプランとは?

要介護または要支援の認定を受けることで介護保険を利用した様々な介護サービスを受けることができますが、この介護保険適用のサービスを利用するためには「ケアプラン」が必要となります。

ケアプランとは介護を必要とする高齢者の身体状況や家庭環境を考慮し、支援の方針や解決すべき課題、提供される介護サービスの目標と内容をまとめた介護サービス計画書のことを指します。

ケアプランはケアマネジャーが作成し、作成費用は介護保険でカバーされるため、利用者の負担はありません。

ケアマネジャーは利用者本人やその家族と話し合いながら、適切な介護サービスやサポート内容を決定します。

ケアプランに基づいて介護保険給付が行われるため、ケアプランは介護保険サービスを利用する上で非常に重要な書類となります。

ケアプランは3種類

支援内容や対象者によって、ケアプランは以下の3種類に分類されます。

1.介護予防サービス計画書

2.居宅サービス計画書

3.施設サービス計画書

1.介護予防サービス計画書

介護予防サービス計画書は要支援1・2に認定された方々を対象に、介護予防を目的とした支援を利用するための計画書です。

この計画書は利用者が住む地域を担当する地域包括支援センターが作成します。

2.居宅サービス計画書

居宅サービス計画書は在宅で介護サービスを受けるための必要な計画書です。

この計画書は要介護1~5の方を対象としており、訪問介護や訪問看護、デイサービスなどのサービスを利用する際に作成します。

通常、居宅介護事業所のケアマネジャーがこの計画書を作成します。

3.施設サービス計画書

施設サービス計画書は特別養護老人ホームや介護老人保健施設などでサービスを受けるために必要な計画書です。

この計画書は要介護1〜5に認定された方が対象となり、入所施設を利用する際には必須の書類で、施設に在籍するケアマネジャーが作成します。

ケアプランの作成方法

介護保険サービスを利用する際には、要介護者と要支援者の両方にケアプランが必要となり、要介護者は「ケアプラン」、要支援者は「介護予防ケアプラン」が適用されます。

ケアプランはケアマネジャーが利用者の状況に応じて作成します。

ケアマネジャーは毎月1回以上利用者の身体や介護の状態を確認し、利用者本人や家族からのヒアリングを通じてプランを策定します。

このプランでは利用者が自立した生活を送るための目標が設定され、その目標達成に向けて必要なサービスの種類や利用頻度が検討されます。

ケアプラン作成の流れ

1.現状把握・情報収集・課題分析

まず介護サービスを利用する本人と、介護を担う家族の現状把握(インテーク)をします。

インテークはケアマネジャーが利用者の現状を把握するための初めの段階で、利用者と家族との面談を通じ、身体の状態や家庭環境、抱えている問題やこれからの希望などの情報を収集します。

次にケアマネジャーが情報収集(アセスメント)を行い、利用者とその家族がどのような生活を望んでいるか、そのために必要なことは何か、利用者本人の身体の状態や介護の状況、住居環境などを確認します。

アセスメントの際には個人的な判断による偏りを避けるために、厚生労働省が示した「課題分析標準項目」というチェック様式を使用し、利用者の状況や課題を客観的に分析・抽出します。

2.ケアプランの原案作成

ケアマネジャーはアセスメントに基づいて必要な介護サービスを提供する事業者に照会を行い、サービスの種類、内容、利用回数、時間、利用料金などの情報を収集し、ケアプランの原案を作成します。

また、受け入れ可能なサービス事業者との連絡調整を行い、利用者の希望とサービス内容に相違がないかを本人や家族に確認します。

3.サービス担当者会議

ケアプランの原案が完成した後、利用者とその家族に対して説明を行い、希望に沿った内容であるかを確認します。

問題がなければ、利用者と家族が同席する中で、介護サービス提供事業者の担当者や主治医などの関係者を集めて「サービス担当者会議」を開催します。

この会議の目的はケアプランの内容に問題がないか、利用者や家族の状況や課題を共通認識し、設定された目標や介護方針・計画を共有することです。

4.ケアプランの完成・交付

サービス担当者会議で得た意見や相違点を基に、ケアプラン原案の修正や再提案が行われます。

必要に応じてケアプランの原案を修正・再提案し、利用者や家族に最終確認をして同意を得ます。

問題がなければ、利用者と家族に計画書を交付し、同意書に自署または記名・押印をもらうことで、

ケアプランの最終決定が行われます。

完成したケアプランは、介護サービス提供事業者にも交付されることになります。

5.モニタリング

ケアマネジャーはサービス開始後も定期的に利用者宅を訪問し、介護サービスの提供状況が適切かどうかを確認します。

この訪問は「モニタリング」と呼ばれており、モニタリングの結果、ケアプランの見直しが必要と判断された場合は再度アセスメントを実施し、ケアプランの修正や再交付を行います。

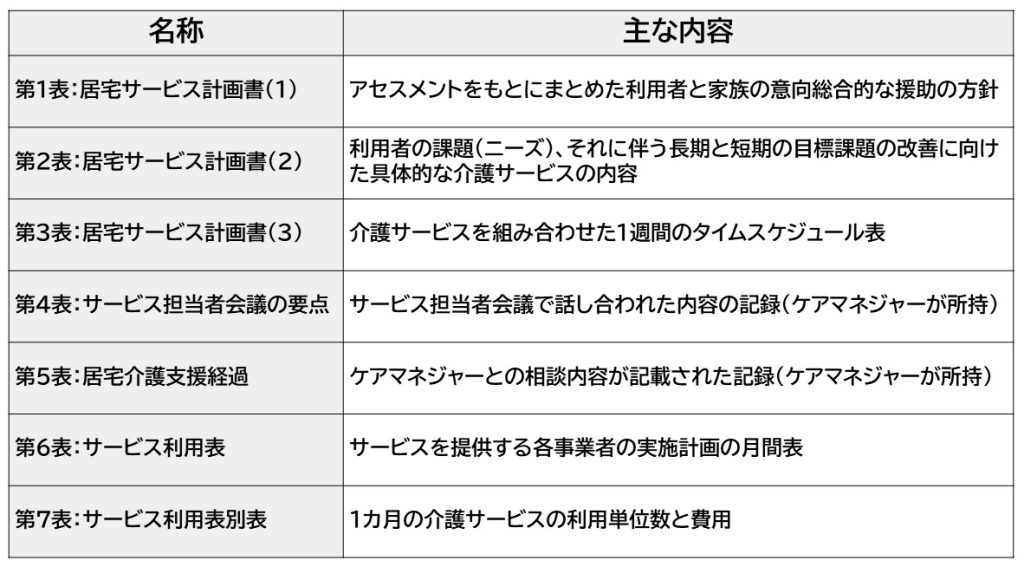

ケアプランの記載内容

居宅サービスにおける標準的なケアプランは第1表から第7表まで、全体で7枚の書類から構成されており、このうち第4表と第5表を除く書類を通常は利用者とケアマネジャーとで共有します。

(要支援者の介護予防ケアプランは、利用者が住む地域を担当する地域包括支援センターが担当するのが一般的です)

ケアプランを自分で作成する方法

ケアプランは基本的にはケアマネジャーが作成しますが、利用者やその家族も作成することができ、

これを「セルフケアプラン」と呼びます。

セルフケアプランのメリットは利用者自身が納得できるサービスを選択してプランを構築し、サービスや提供事業者を選ぶことができる点にあります。

また、ケアマネジャーにプランを組み立ててもらう際に必要なアセスメントやモニタリング、会議などの手間を省くことができます。

一方で、セルフケアプランにはデメリットもあります。

プラン作成のための情報収集や複雑な手続きと調整を全て自分で行い、点数計算や制度などの専門的な知識も必要とされます。さらに介護事業所や施設の情報を自ら集めるため、必要な情報が不足するリスクがあり、また専門知識が必要なサービスの選定が難しい場合もあります。

このように自分で作成するには大きな労力が必要とされるため、ケアマネジャーに作成を依頼するケースがほとんどです。

ケアプラン作成時の4つの注意点

1.本人や家族の意向が反映されているか

ケアマネジャーは介護の専門家であり、利用者に適したケアプランを作成する役割を担っています。

しかし、利用者やその家族について、ケアマネジャーがすべての情報を把握しているわけではありませんので、ケアプランが利用者本人や家族の意向をしっかり反映しているかどうかを確認することが重要となります。

ケアマネジャーは情報収集を通じて利用者や家族の意向を確認しますが、具体的な要望を伝えられなければ、ケアプランに反映されない可能性があります。

例えば「調理はできるが長時間台所に立てない」「歩行は可能だが買い物の荷物を持つことができない」「一日中一人でいるため、通いたい場所がある」など、利用者の状況や気持ちを率直に伝えることが重要です。

2.ケアプランの内容をしっかり確認する

ケアマネジャーが作成したケアプランの確認は重要です。

確認時には、以下の項目に着目すると良いでしょう。そしてケアプランに不明点がある場合は、

早めにケアマネジャーに相談することが大切です。

・記載された内容で問題解決ができるか

・利用するサービス内容や回数が合っているか

・利用料の負担に無理がないか

3.ケアプランは定期的な見直しを!

ケアプランは一度作成した後も定期的な見直しが必要です。

ケアマネジャーは毎月1回以上、利用者宅を訪問して面談を行い、各サービス事業者と連絡を取り合います。利用者の体調や状況に変化はないか、サービスが適切に提供されているかを確認する、この活動を「モニタリング」といい、このモニタリングから新たな課題分析を行い、必要に応じてケアプランを新しく作り直します。

利用者本人だけでなく、家族の状況の変化によってもケアプランの見直しが必要になる場合もあり、

また利用者の介護度に変化があった場合は要介護認定の区分見直しとともに、介護度に応じたケアプランの見直しを必ず行います。

そしてサービスを実施した結果、ケアプランに過不足があることが判明した場合は、サービスの内容や回数、時間の変更が必要となります。

一方、一時的な理由でサービス利用の回数が週1回程度増減したり、サービスの時間や曜日を変更した場合は、軽微な変更と見なされ、ケアプラン自体の変更は不要となります。

4.課題を解決できる内容になっているか

利用者の身体の回復度合いや病気の状態に応じて必要なサービスは日々変化するため、定期的なケアプランの見直しが重要です。

特に怪我や病気による入院後は、退院した直後と数カ月後では利用者の状態が大きく異なることがあります。退院直後に必要だったサービスが回復に伴って不要になる可能性もあるため、そのような場合はケアマネジャーに相談し、適切なサービス変更を行うことをおすすめします。

おわりに

ケアプランは利用者が公的な介護サービスを受ける際に必須となる介護の計画書です。

ケアプランは利用者、家族、サービス事業者、ケアマネジャーが一つのチームとなって考案・作成され、介護の状況や利用者の要望が正確に反映されているかどうかを確認することがとても重要です。

ケアプランの内容や作成の流れを理解し、定期的な見直しを図ることで、利用者はその時々の状況に適した介護サービスを受けることができ、ご家族も安心して生活を送る事ができるようになります。

トピックス【介護サービスが必要になったら】記事のご案内

過去の記事をまとめてございます。よろしければご参照ください。

参考リンク

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000180926_5.pdf

公益財団法人 長寿科学振興財団 健康長寿ネット

https://www.tyojyu.or.jp/net/kaigo-seido/kaigo-hoken/care-plan.html

https://www.tyojyu.or.jp/net/kaigo-seido/kaigo-hoken/self-care-plan.html