【介護サービスが必要になったら】介護の豆知識その⑤~介護保険の対象となる福祉用具とは?~

はじめに

自宅での介護が必要になった際、要介護者の身体状況に応じて、さまざまな介護用品や福祉用具が必要になってくる場合があります。

しかし福祉用具には購入をするとなると高額な費用がかかる物もありますので、そこで利用したいのが介護保険制度です。介護保険を利用することで費用の一部が負担され、ご自身の身体状況に適した福祉用具を揃えることが可能となります。

本記事では、介護保険の対象となる介護用品・福祉用具のレンタル方法や購入、注意点などについて解説いたします。

福祉用具の目的とは?

福祉用具は介護や介助が必要な方の日常生活やリハビリを支援するための機器や用具です。

具体的には歩行器、歩行補助つえ、手すりなどが含まれ、これらの器具は介護保険の給付対象となり、レンタルや購入の際に自己負担を軽減できます。

福祉用具は「福祉用具法」に基づき「心身の機能が低下した高齢者や障がい者のリハビリや日常生活を支援するための用具並びに補装具をいう」と定義されています。この法律により、福祉用具の利用が促進され、必要な支援が受けやすくなっています。

これに対して、介護用品は生活支援を目的とした福祉機器や製品を指します。福祉用具は介護用品の一部と捉えることができ、介護用品には紙おむつやおしりふきなどの日用品も含まれることが特徴です。

レンタル・販売の対象となる種目一覧

「レンタル(福祉用具貸与)」と「購入(特定福祉用具販売)」では、対象となる福祉用具がそれぞれ違います。

福祉用具にはどのような種類があるか、見ていきましょう。

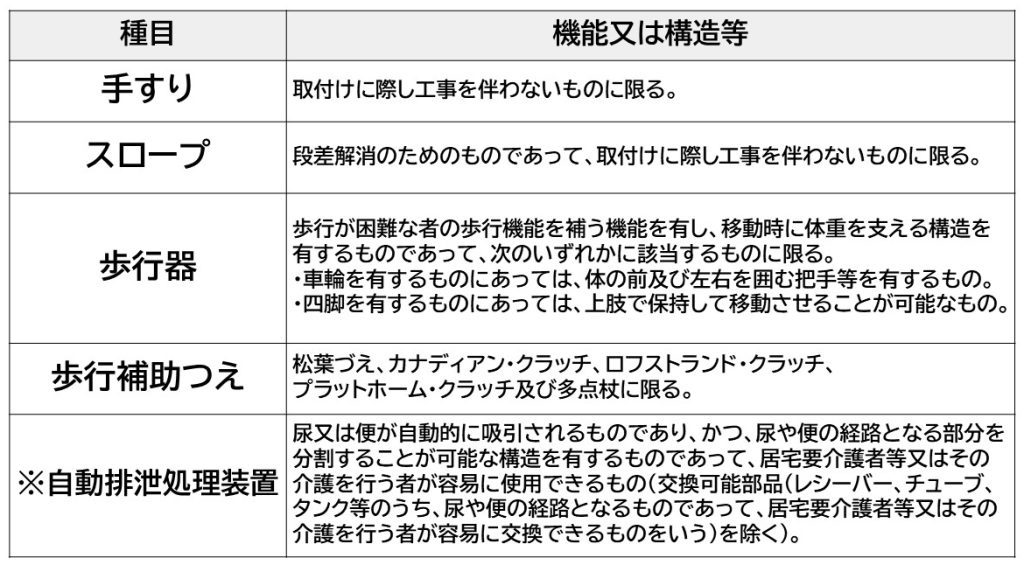

レンタル時に介護保険の対象となるもの(厚生労働省告示より抜粋)

・介護度に関係なく、要支援または要介護認定を受けていれば、レンタルサービスを利用することが可能なもの

※排便機能を有するものは要介護4以上が対象です

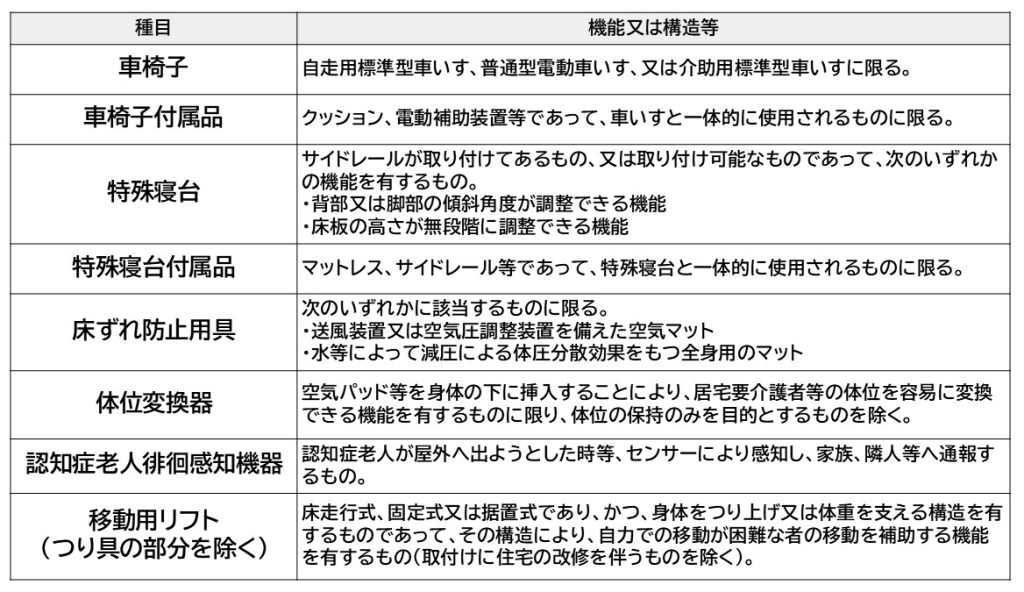

・要介護2以上の方が対象となる種目

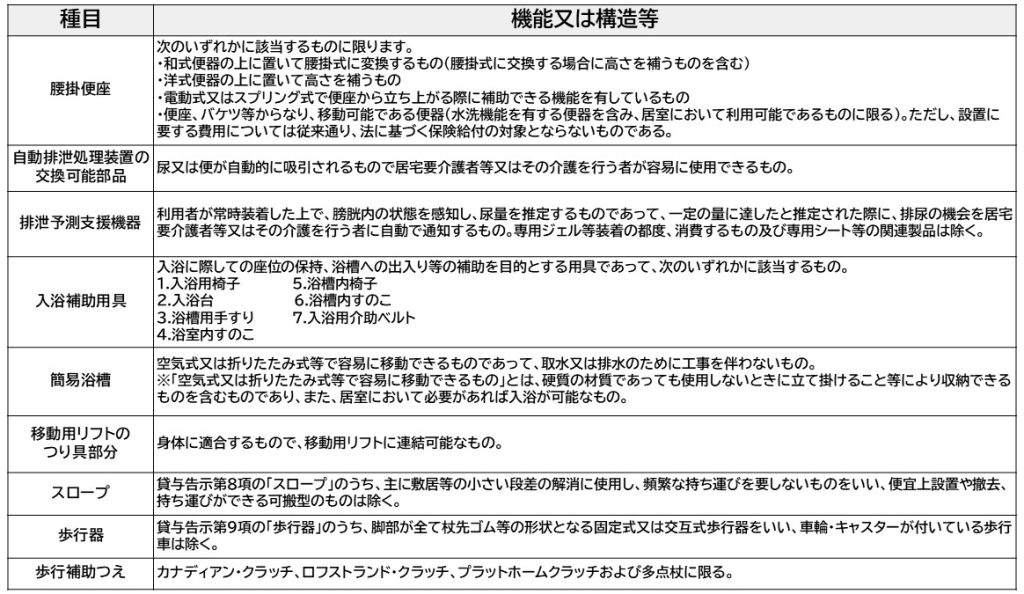

購入時に介護保険の対象となるもの(厚生労働省告示より抜粋)

利用者の肌に直接触れる介護用品(入浴・排泄用具など)は使い回しができないことから、レンタルではなく、特定福祉用具販売の対象となります。

レンタルとは異って要介護度による制限はありませんが、介護保険を利用して購入する際には事前にケアマネジャーへの相談が必要です。

※給付には上限があり、1年度間(4月から翌年3月まで)の利用限度額(10万円)を超えた額については全額自己負担になります。

※要介護・要支援認定を受ける前に福祉用具を購入した場合は支給を受けることができません。

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付

要支援1・2、要介護1の認定を受けている方のうち、厚生労働省が定めた告示に該当する状態の方※は、要介護2以上が対象となる福祉用具もレンタルが可能です。

例として車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引できる機能のものを除く)など。

また、福祉用具の必要性について医師が判断した場合には、介護保険を利用してレンタルすることも可能です。

例外給付を受けるためには、サービス担当者会議での話し合いや市町村への申請手続きが必要です。

例外給付を希望する場合は、担当医師やケアマネジャーに相談しましょう。

福祉用具の利用方法

福祉用具の利用方法には、レンタル(貸与)と購入の2つがあります。

購入方法には受領委任払いと償還払いの2種類があり、また、介護保険を利用するためには要支援または要介護と認定される必要があります。

・レンタル(貸与)

介護保険を利用してレンタルできる福祉用具は車いす、介護ベッド、床ずれ防止用具、手すりなど前述の表の品目です。

これらは都道府県の指定を受けた事業者から借りることができますが、介護度によってレンタル可能な品目が異なります。

具体的には、要支援や要介護1の場合、車いすや介護ベッド、移動用リフトなどは原則として給付対象外です。ただし、市町村や医師の判断によっては、特例として対象となることもあるため、必要に応じて早めに相談しましょう。

介護保険を利用することで、利用者は原則として1割の負担で福祉用具をレンタルできますが、所得によっては2割または3割の負担が求められる場合もあります。

・購入①受領委任払いの場合

特定福祉用具は排せつや入浴の際に使用されるものが含まれるため、再利用が難しく、レンタルではなく購入が必要になる用具もあります。

この購入には介護保険の給付が適用され、受領委任払いと償還払いの2つの方法があります。

受領委任払いの場合、購入者は販売事業者に自己負担分のみを支払い、その後、自治体から介護給付分が販売事業者に支給されます。

限度額内であれば購入費用の9割が支給されるため、自己負担額は原則1割で済みますが、所得によっては2割または3割の負担が必要になることもあります。

・購入②償還払いの場合

介護保険制度の償還払いを利用して特定福祉用具を購入する際は、まず購入者が全額を自己負担で支払い、その後自治体に申請する必要があります。

限度額内であれば購入費用の9割が払い戻されるため、実質的な自己負担は1割となりますが、所得によっては2割または3割の負担が求められる場合もあります。

また、介護保険制度の給付対象となるためには、都道府県の指定を受けた販売事業者から購入することが必須です。自己判断での購入は避け、必ずケアマネジャーや福祉用具専門相談員に相談することが重要です。

福祉用具をレンタルする場合

要介護度別に1カ月あたりの介護保険の給付限度額が決まっており、1割負担の場合はレンタル料が

1カ月5,000円であれば、500円の自己負担で利用できます。

1カ月あたりの利用限度額と自己負担額の目安(1割)

※1割負担で要介護1の場合、16万7,650円までは1割負担で利用できますが、16万7,651円以上は

全額自己負担になります。また、福祉用具のレンタルに関しては単独での利用だけでなく、通所や訪問介護といった他のサービスとの連携も考慮する必要があります。

例えば車椅子をレンタル(福祉用具貸与)する場合の費用は月あたり3,000円~6,000円が相場です。

介護保険を適用した一割負担の場合300円~600円で利用できますが、費用は事業者や車椅子の種類によって異なるため、注意が必要です。

身体状況の変化に伴って要介護度が上がると、使用している車椅子が身体に合わなくなってくるなどの可能性が出てきます。このような場合、中古品をインターネットショップなどで購入するという方法もありますが、レンタルであれば定期的にメンテナンスを受けられ、身体状況に合った車椅子にすぐに変更できるというメリットがあります。

福祉用具を購入する場合

福祉用具を購入する場合は年間10万円まで補助を受けることができます。

補助は年度ごとに更新されるため、4月から翌年の3月までの期間に適用されます。新しい年度が始まると、再び上限10万円までの福祉用具を購入することが可能となります。

例として車椅子の場合は「特定福祉用具販売(購入)」の対象外であるため、購入時には全額自己負担となります。

一般的な車椅子の価格は3万円から15万円程度となるため、購入には慎重な判断が必要です。

福祉用具のことは福祉用具専門相談員へ

福祉用具専門相談員は、福祉用具の説明や使用方法、適切な用具の選び方などのアドバイスを行い、福祉用具サービス計画を立てる専門資格を持っています。一方、ケアマネジャーはケアプランに基づいて、介護に必要な用具や機器についてのアドバイスを行います。

福祉用具のレンタルや購入の際は、介護や介助を必要とする方の身体状況に合わせた用具や機器選びが重要になりますので、必ず福祉用具専門相談員およびケアマネジャーと連携をとりましょう。

また、福祉用具専門相談員は福祉用具貸与・販売事業所に配置されることが義務付けられていますので、指定された事業者に相談すると専門相談員とアクセスすることができます。

福祉用具の購入やレンタルの流れ

(1)ケアマネジャーか地域包括支援センターに相談

相談の際、福祉用具専門相談員とケアマネジャーの情報交換も大切です。

ヒアリング内容をもとに相談して、購入が必要な用具やレンタルする用具を選びます。

(2)ケアプランの作成

ケアマネジャーがヒアリングした内容を参考にしながら、介護用品ごとに購入またはレンタルする内容を盛り込んだケアプランを作成します。

(3)サービス事業者と契約

利用者はケアマネジャーのほかに、福祉用具専門相談員のアドバイスを受けながら、介護用品を購入・レンタルするサービス事業者と契約を進めます。

福祉用具専門相談員は、サービス開始後に利用者の定期的なモニタリングを実施し、福祉用具が適切かどうかを確認します。

おわりに

福祉用具は介護を受ける方の生活を支え、さらに介護者の負担を軽減する重要な役割を果たします。

しかし、過度に依存したり誤った使い方をすると、身体機能の低下につながったり、事故や怪我のリスクが高まる可能性があります。

適切に福祉用具を利用するためには、ケアマネジャーや地域包括支援センター、福祉用具専門相談員などの専門家と十分に相談しながら、レンタルや購入の計画を進めることが大切です。

在宅での介護をよりスムーズに行うために、介護用品・福祉用具を上手に利用して、快適な生活環境を整えていきましょう。

トピックス【介護サービスが必要になったら】記事のご案内

過去の記事をまとめております。よろしければご参照ください。

参考リンク

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html

一般社団法人 全国福祉用具専門相談員協会