【介護サービスが必要になったら】介護保険の基礎知識⑩~2024年度の介護保険制度改正における変更点について~

はじめに

介護保険法は、介護を必要とする方が個人の尊厳を保ちながら自立した生活を送るために制定された法律で、2000年に施行されて以来、その時代の背景に合わせた改正が行われています。

本記事では、介護保険法改正の背景や2024年度の改正後のポイントなどについて解説いたします。

介護保険法とは?

介護保険法は介護保険制度の仕組みやルールを法律として定めたもので、介護が必要な人々が安心して社会で生活できるように、社会全体で支えることを目的としています。

介護保険は公的な保険制度で、市区町村が運営しており、40歳以上の方は加入義務となって介護保険料を納めることになります。

そして要介護状態になった場合、加入者は1~3割の自己負担で介護サービスを受けることができます。

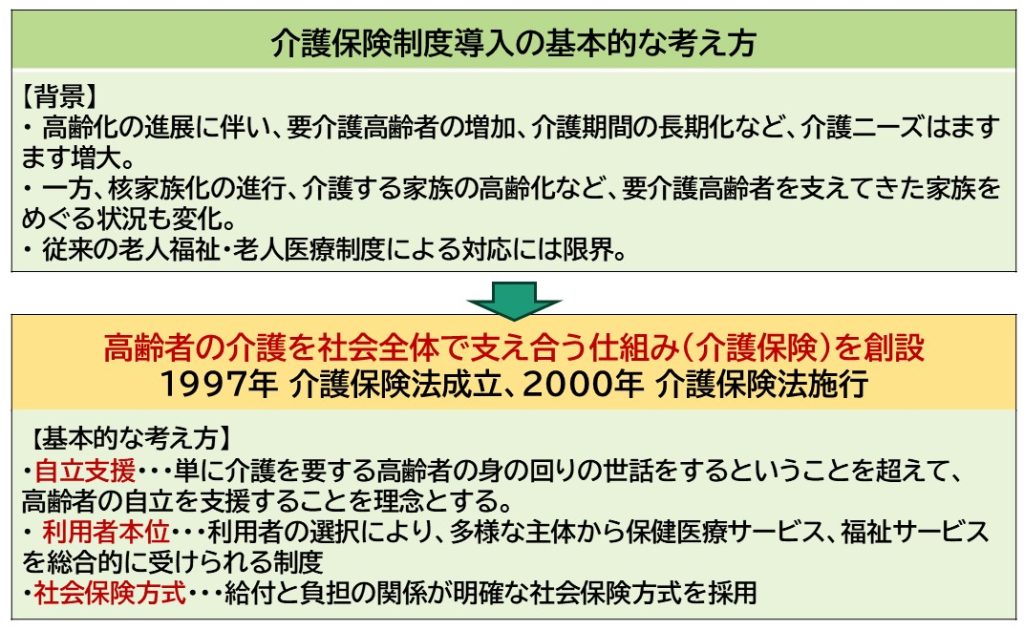

創設された背景

介護保険制度が導入される以前は、老人福祉法と老人保健法によって高齢者の保健や福祉が提供されていました。しかし、これらの法律には構造的な問題があり、1990年代半ばから制度の大幅な改革が必要になりました。以下をご参照ください。(厚労省HPより抜粋)

出典:厚生労働省

3年ごとに介護保険法が改正される理由

介護保険制度は介護保険法に基づいた社会保険制度で、2000年4月から導入され、3年を1期とする介護保険事業計画に合わせて改正が行われます。

少子高齢化や介護需要の増加、介護期間の長期化、利用者のニーズの複雑化といった背景のなかで、介護保険法は改正を繰り返してきました。

制度開始当初は要介護高齢者の増加が予想されていましたが、実際には要支援高齢者の割合が増加し、介護予防サービス(要支援者対象)の充実が必要になりました。その結果、2005年の改正では介護予防を重視した給付体系が導入されました。

介護保険制度は創設から20年以上が経過し、高齢者を取り巻く環境や介護に関する課題は年々変化しています。さらなる高齢化が進む中で、今後も介護保険法の定期的な見直しが必要になると予想されます。

2024年度の介護報酬は「1.59%」引き上げ

介護報酬とは介護サービスを提供する事業者が利用者に介護サービスを提供した際に支払われる報酬で、介護に関する状況の変化に応じて随時改定されています。

2024年度の介護報酬改定率は1.59%引き上げられました。

この引き上げの内訳は、介護職員の処遇改善分が0.98%、その他の改定率が0.61%となっています。これにより、介護職員の待遇改善が図られるとともに、介護サービスの質の向上が期待されます。

2024年度施行の介護保険法改正のポイント

ここからは2024年度施行の介護保険法改正のポイントについて解説いたします。

1.介護情報を管理するシステム基盤の整備

介護保険法の改正により、介護情報を一元的に管理するシステム基盤の整備が決定しました。

これまで利用者に関する情報(レセプトなど)は各介護事業所や自治体で分散して保管されていましたが、改正後は自治体、利用者本人、介護事業所、医療機関が、本人の同意のもとで必要な情報を共有できる仕組みが整います。

また、基本的な視点の一つとされていたのが、地域包括ケアシステムの深化・推進です。

自治体や介護事業所、医療機関が連携し、質の高いケアマネジメントや必要なサービスを切れ目なく提供できるような地域包括ケアシステムの推進が強化されました。

さらに、介護事業者が各自治体に提出する書類の様式を一本化し、電子申請に統一することも示され、これにより介護行政のデジタルトランスフォーメーション(DX)が促進されることが期待されています。

2.財務諸表の公表を義務化

2024年4月から、介護事業者に対して財務諸表等の経営状況の公表が義務付けられました。

介護サービス事業者は、原則として毎会計年度に経営情報を都道府県知事に報告します。そして都道府県知事は経営情報の調査・分析を厚生労働大臣に報告し、厚生労働省でデータベース化して国民に共有します。

この取り組みは介護サービス事業者の財務状況を見える化し、経営状況に基づいた支援策の検討を促進することを目的としています。

3.居宅介護支援事業所でも介護予防支援の実施を可能に

要支援者を対象とした介護予防支援が、地域包括支援センターだけではなく、居宅介護支援事業所でも実施可能になりました。

介護予防支援は「予防ケアプラン」とも呼ばれ、要支援者が介護予防ができるように計画書を作成し、介護事業者との連絡調整を行うサービスです。

指定を受けた居宅介護支援事業所は、市町村や地域包括支援センターと連携しながら介護予防支援を行います。

しかし、介護予防支援は多様な関係者との調整が必要で手間がかかり、介護報酬が安いことから受注を断る事業者も見られました。そこで地域包括支援センターの業務の一部を居宅介護支援事業所が担うことで、地域包括支援センターの負担を軽減し、より効果的な支援体制を整えることを目指しています。

4.介護サービス事業所の生産性向上をサポート

厚生労働省は自治体を巻き込んだ施策を通じて、介護サービス事業所の生産性向上を支援する方針を示しています。

今回の改正では、地方自治体に対して生産性向上に向けた取り組みを努力義務としました。各自治体は、介護保険事業計画において生産性向上に関連する事項や、都道府県との連携に関する事項を任意記載事項として追加しなければなりません。

今後、法令に基づいて都道府県や市町村の役割が明確化されることで、介護サービス事業所の生産性向上に向けた地方自治体の支援が期待されます。これにより、介護サービスの質の向上と効率化が進むことが見込まれています。

5.LIFE(科学的介護情報システム)を活用した介護の推進

LIFE(科学的介護情報システム)は2021年の介護報酬改定に伴い導入された大規模データベースで、このシステムにより利用者の状況やケアプランをインターネットを通じて厚生労働省と共有することができます。

共有された情報は厚生労働省によって分析され、科学的なエビデンスに基づいたフィードバックが行われるため、施策の効果や課題を明確にすることが可能になります。

さらに、LIFEは介護事業所がPCDA(品質改善や課題の改善を目的とした改善手法)サイクルを活用して業務の改善や施策の分析を行うためのサポートもできるシステムです。このシステムは無料で利用でき、介護報酬に加算されるため、介護事業所にとっては大きなメリットとなります。

その他の改正ポイント

・自立支援、重度化防止を重視した介護サービスの推進

高齢者の自立支援と重度化防止を目的とした制度が強化され、多職種連携やデータ活用が推進されています。リハビリテーションや機能訓練、口腔ケア、栄養管理の一体的な取り組みが強化されました。

・良質なサービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり

介護人材不足の中で介護サービスの質を向上させるために、処遇改善や生産性向上を目指した先進的な取り組みが進められています。

特に介護スタッフの負担軽減やICT(情報通信技術)化を促進するために新設された生産性向上推進体制加算は注目すべきポイントです。

生産性向上推進体制加算とは、介護施設や事業所に見守り機器やICT機器などのテクノロジーを導入することで算定できる加算で、利用者ごとにひと月あたり10単位、または100単位が加算されるため、介護施設の運営において重要な加算の一つです。

2024年度施行の介護保険法改正で見送られた内容

・ケアプランの有料化

2024年度の制度改正では、介護保険のサービス利用時に必要なケアプランの作成を有料化する案が検討されていました。

現在、在宅サービスのケアプランは全額保険給付となっており、利用者の負担はありませんが、施設サービスでは利用者負担が発生しています。

このため、国は公平性を保つためにケアプラン作成の有料化を提言していましたが、ケアプラン作成の有料化については過去にも議論があり、反対意見が多く寄せられました。

具体的には「利用者が権利を主張しトラブルになりかねない」「利用料管理の業務負担が増える」などの指摘があり、そのため2024年度の有料化案は見送りとなりました。

・複合型の新介護サービスの創設

2024年度施行の介護保険法改正では、複合型の新介護サービスの創設が見送られました。

この新サービスは在宅サービスの課題や多様化する介護ニーズに対応するために、訪問介護や通所介護といった複数の在宅サービスを組み合わせて一体化した複合型のサービスの新設が提言されていましたが、サービスの質が低下する可能性や事業所の撤退が懸念され、また制度が複雑化することや利用者の意向よりも事業所の都合が優先されるのではないかという反対意見も多く、見送ることが決定しました。

ほかにも特別養護老人ホームの特例入所基準の緩和や、多床室の全額自己負担、利用者負担の増加、

2割自己負担の対象拡大といった他の改正案も見送りになりました。

おわりに

介護保険法は介護や支援を必要とする人々が自分らしく豊かに生活できるように、定期的な改正が行われています。

特に日本では高齢化が進んでおり、2024年度の改正では翌年に団塊の世代が後期高齢者となる「2025年問題」に備えた質の高い介護サービスの持続的な提供も重視されました。

公的な介護保険制度と医療保険制度は、私たちが安心して生活していくのに欠かすことのできない素晴らしい制度です。今後も社会情勢や環境の変化に応じた制度の見直しが行われていきますので、改正が行われるの際にはどのような変更が生じるのか、しっかりと確認しておきたいものです。

トピックス【介護サービスが必要になったら】記事のご案内

過去の記事をまとめております。よろしければご参照ください。

参考リンク

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/english/policy/care-welfare/care-welfare-elderly/dl/ltcisj_j.pdf