【介護サービスが必要になったら】介護の豆知識その③~生活相談員とは?~

はじめに

介護施設は多くの高齢者が利用する場所であるため、利用者からの相談や要望への対応、施設との調整や連絡と適切な連携が重要となります。

このような場面で生活相談員は利用者や家族の相談に応じ、施設や関係機関との様々な調整を行う重要な役割を担っています。

生活相談員はソーシャルワーカーと呼ばれることもあり、施設によっては名称や業務内容が異なることもあります。

本記事では、介護施設で働く生活相談員の業務内容について解説いたします。

生活相談員とは?

生活相談員は主に下記のような介護施設等で勤務しており、介護老人保健施設では支援相談員、

医療機関では医療相談員と呼ばれるなど、職場ごとに生活相談員の呼び名は変わります。

- ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

- ・介護老人保健施設

- ・介護付き有料老人ホーム

- ・短期入所生活介護施設(ショートステイ)

- ・通所介護施設(デイサービス)

- ・医療機関

生活相談員は施設の利用者やその家族の相談への対応や連絡、各種調整を行っており、介護スタッフや看護師、ケアマネジャー、栄養士などの職員と協力しながら、利用者の入退所の手続きや家族との面談、関連機関との連携に携わっています。

ケアマネジャーとの違いとは?

ケアマネジャーも介護福祉施設で働いていますが、主な仕事は利用者の状況を考慮して必要な介護サービスを利用できるようにケアプランを作成し、関連機関との連携を図るために連絡や調整を行います。

一方、生活相談員はケアプランを直接作成することはできませんが、業務のメインとなる利用者やご家族との相談や連絡、調整を通じて利用者のケアプラン作成をサポートします。

介護職員との違いとは?

生活相談員の役割は利用者やその家族からの相談を受け、介護施設やサービス内容を説明し、利用や変更の調整を行うことです。また、必要に応じて関連する相談援助機関に連絡することもあります。

一方で、介護職員は利用者への身体介護や生活支援といった直接的な介護業務を担当しています。

生活相談員に求められる役割は、利用者との相談を通じて幅広い視点で状況を捉え、最適な介護サービスが提供されるように利用者と関係各所との懸け橋となる調整役を担うこととなります。

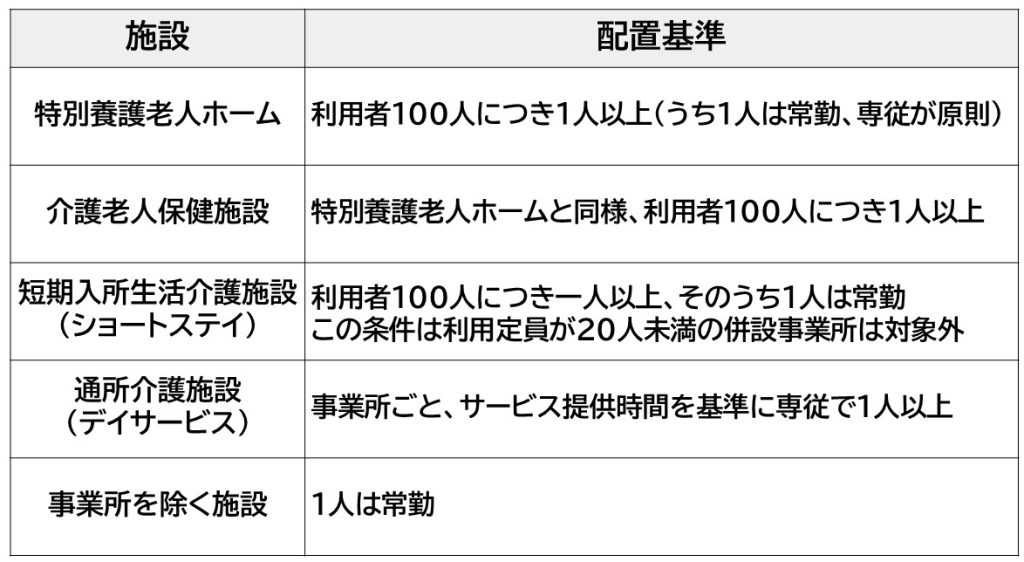

生活相談員の配置基準

生活相談員の配置基準は、厚生労働省の社会保障審議会「介護給付費分科会」によって、施設の種類ごとに明確に定められています。

生活相談員の役割

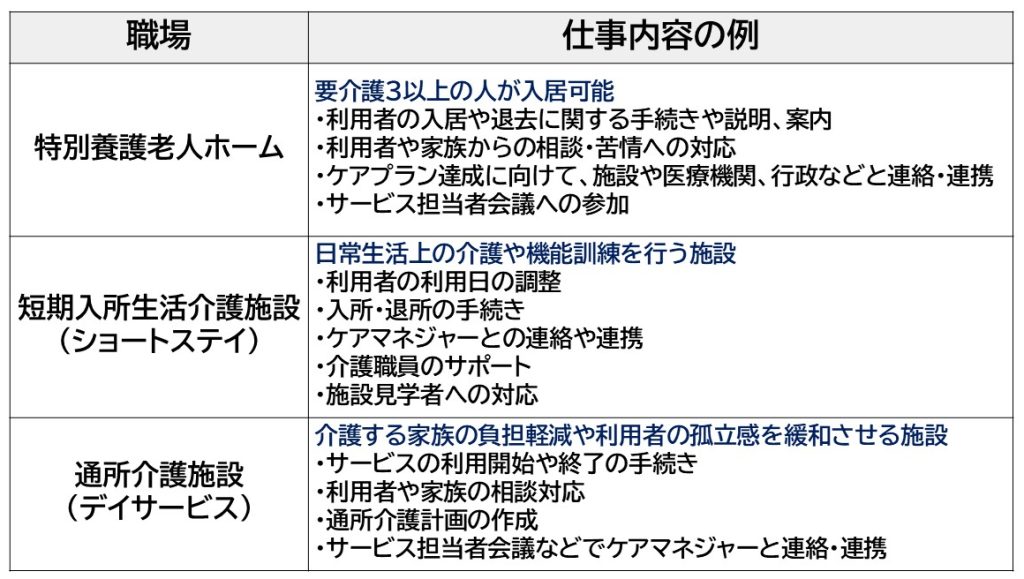

生活相談員の仕事内容は介護施設によって異なることが多く、同じ種類の職場でも異なる業務に携わる場合もあります。

例として特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービスの各施設での業務内容について下記にまとめてみました。

おわりに

生活相談員は、利用者やその家族からの相談に応じて様々な支援を行います。

主な仕事内容は相談業務、連携調整、書類作成、施設内のイベント企画やボランティアの調整なども行う場合もあり、 さらには利用者の施設における人間関係の不満、将来の不安などについても相談に応じてくれます。

また「生活相談員」という仕事に就くための資格や検定試験はありませんが、生活相談員に採用されるには自治体などが定める生活相談員の資格要件として、社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事任用資格が挙げられます。さらに生活相談員の資格要件は自治体ごとに異なり、無資格であっても生活相談員になれる可能性はありますが、福祉施設で働いた経験が重視されます。

高齢化が進む日本では、今後もさらなる介護サービス利用者の増加が見込まれ、介護や福祉のスペシャリストともいえるこの生活相談員の職種は、今後の日本には欠かせない存在であり、高齢化社会において非常に重要な役割を担っています。

トピックス【介護サービスが必要になったら】記事のご案内

過去の記事をまとめております。よろしければご参照ください。

参考リンク

湘南国際アカデミー

https://si-academy.jp/column/about_the_life_counselor

みんなの介護

https://www.minnanokaigo.com/news/kaigo-text/home-care/no343